脊椎疾病介紹及治療方式

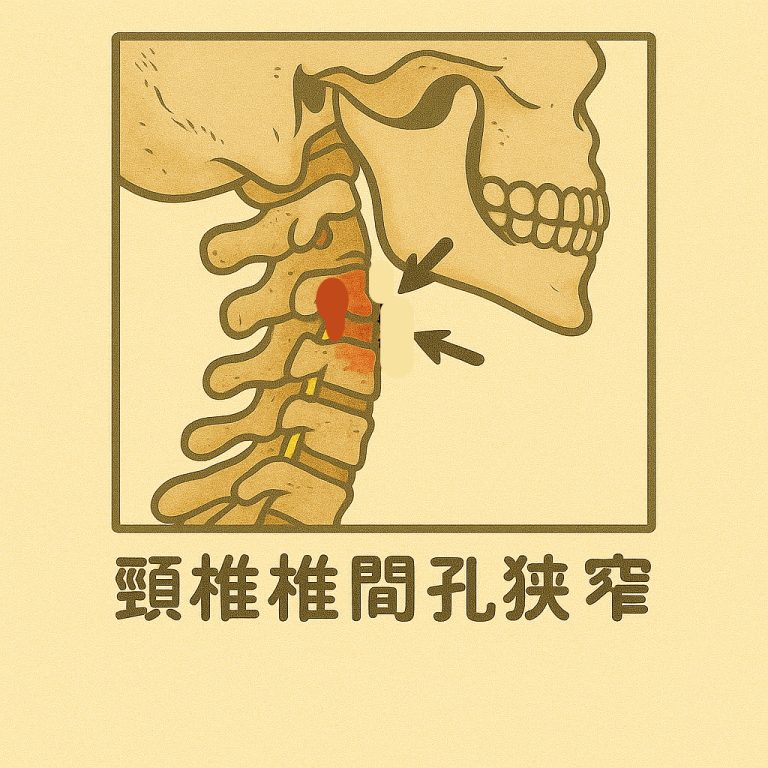

頸椎椎間孔狹窄 (Cervical Foraminal Stenosis)

頸椎椎間孔狹窄是什麼?

頸椎椎間孔狹窄是指頸椎(頸部脊椎)的椎間孔(神經根通過的骨性通道)因骨刺、椎間盤退化或關節增生而變窄,壓迫或刺激從脊髓分支出來的頸神經根,導致疼痛、麻木或其他神經症狀。椎間孔是位於每對頸椎之間的小孔,允許神經根從脊髓延伸至手臂、手部及肩部。當這些通道狹窄時,可能影響單側或雙側神經,嚴重時會顯著影響生活品質。頸椎椎間孔狹窄最常見於中老年人,尤其是40歲以上,因退化性變化逐漸累積。

症狀有哪些?

頸椎椎間孔狹窄引起的症狀因神經根受壓的程度及位置而異,特別影響頸椎第四節(C4)、第五節(C5)至第六節(C6)。常見症狀包括:

頭、頸、肩及上背疼痛:頸部僵硬或局部疼痛,轉頭、仰頭或長時間低頭時加重。

放射性疼痛:疼痛沿神經根路徑,從頸部延伸至肩膀、上臂、前臂或手指,通常為單側,嚴重時可能雙側。

麻木與刺痛:手臂、手掌或手指出現麻木、針刺感或「電擊感」,有時觸摸無感覺。

肌肉無力:受壓神經支配的肌肉(如臂叢神經影響的上肢肌肉)無力,導致握力減弱、物品掉落或精細動作困難。

頸部活動受限:頸部僵硬,轉頭或仰頭時不靈活,睡覺時易落枕。

遊走性疼痛:疼痛可能在上半身不同部位間移動,如頸部至背部或手臂。

嚴重症狀:若合併脊髓壓迫,可能出現平衡問題、行走困難或膀胱控制異常,需立即就醫

造成頸椎椎間孔狹窄的原因

頸椎椎間孔狹窄通常由退化性或外傷性因素引起,常與長期姿勢不良相關:

長期低頭姿勢:長時間低頭工作、滑手機或使用3C產品(「低頭族」),導致頸椎生理曲度變直或反弓,誘發椎間盤突出或骨刺形成。

老化與退化:椎間盤水分減少、塌陷,椎間關節增生或骨刺(骨贅)形成,縮窄椎間孔。

椎間盤突出:突出椎間盤侵入椎間孔,壓迫神經根。

骨關節炎:頸椎關節炎導致軟骨磨損與骨刺生成,縮小神經通道。

外傷:鞭打傷、跌倒或交通事故引起頸椎損傷,導致椎間孔結構改變。

不良生活習慣:坐姿不正、枕頭過高或過低,增加頸椎壓力。

遺傳或先天因素:天生椎間孔較窄或家族性脊椎疾病增加風險。

診斷頸椎椎間孔狹窄需結合病史、臨床檢查與影像學檢查:

病史詢問:醫師會詢問症狀起因(如低頭工作頻率)、疼痛分佈及觸發動作。

身體檢查:包括頸部活動度測試、神經功能檢查(反射、肌力、感覺)及Spurling試驗(檢查神經根壓迫)。

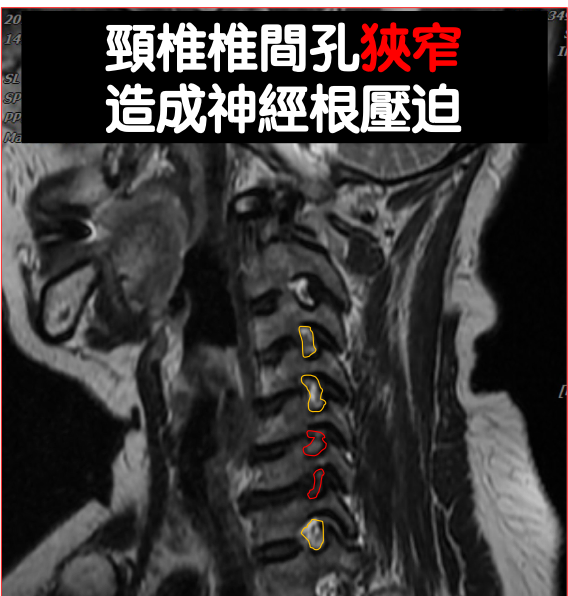

影像學檢查:

X光:檢查頸椎骨刺、椎間隙狹窄或曲度異常(如反弓)。

MRI(磁共振成像):顯示椎間孔狹窄程度、神經根壓迫及軟組織狀況。

CT(電腦斷層掃描):提供骨骼與椎間孔的詳細影像,確認骨刺或骨結構異常。

神經傳導檢查(EMG/NCS):評估神經損傷程度,確認受壓神經根位置。

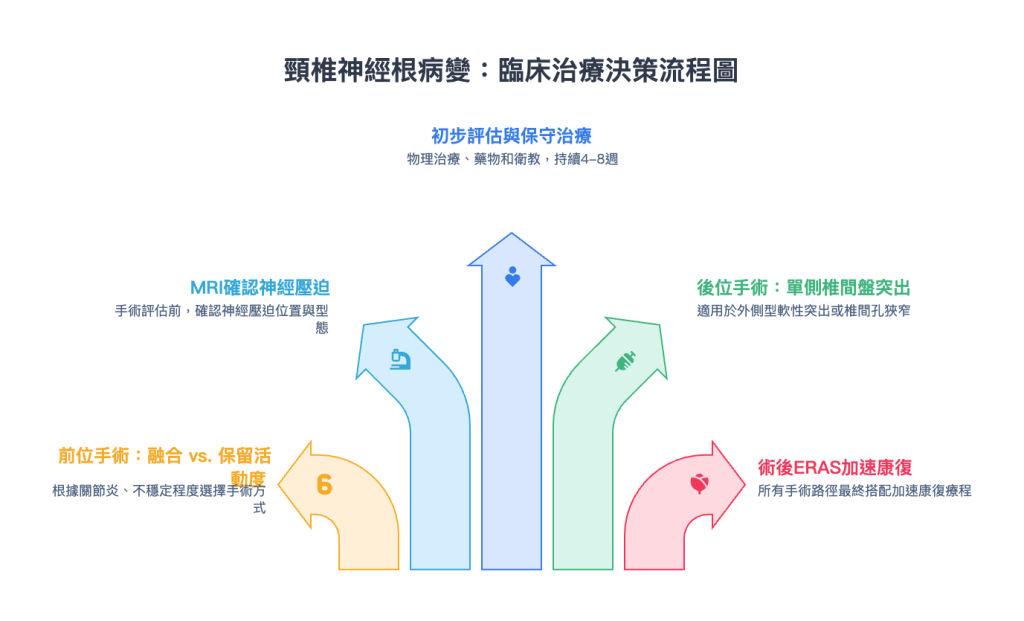

頸椎椎間孔狹窄治療

治療頸椎椎間孔狹窄的目標是緩解疼痛、改善神經功能並恢復頸部活動度。治療策略根據症狀嚴重程度、神經壓迫情況及患者需求分為非手術與手術治療,優先考慮非手術管理。

非手術治療

針對頸部疼痛與神經根症狀,通常首先嘗試非手術治療,以減輕炎症、緩解壓迫並改善功能:

藥物治療:使用非類固醇消炎藥(NSAIDs)、止痛藥或肌肉鬆弛劑,緩解疼痛與炎症。

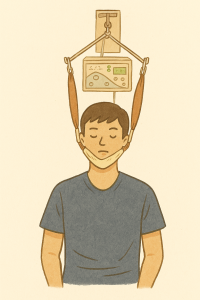

物理治療:透過頸部牽引、伸展運動、姿勢矯正及肌力訓練,減輕神經壓迫並增強頸椎穩定性。

生活方式調整:減少3C產品使用時間,避免長時間低頭,調整工作環境(如螢幕高度)及使用符合人體工學的枕頭(高度約8-10公分)。

硬膜外類固醇注射:針對頑固性神經根疼痛,注射類固醇至神經根附近,短期緩解炎症與不適。

頸部支具:短期佩戴頸托,限制頸部過度活動,促進恢復。

手術治療

若非手術治療無效,或症狀持續惡化(如持續肌肉無力、神經功能喪失或嚴重疼痛),需進一步評估手術治療。手術選擇依據病理類型(如單側神經根病變或椎間孔神經根病變)及患者狀況,旨在解除神經壓迫並維持頸椎功能。

手術選項與評估

單側頸部神經根病變(Unilateral Cervical Radiculopathy):

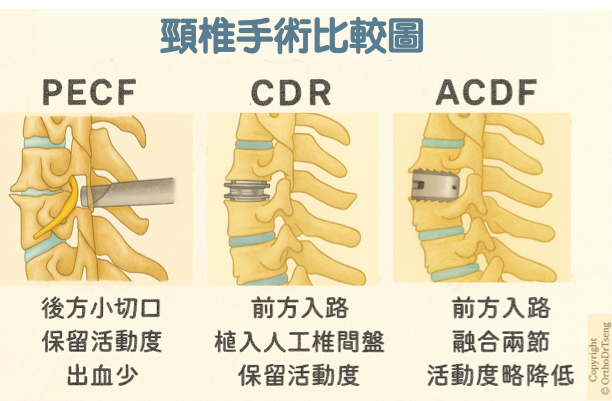

若症狀主要由單側神經根壓迫引起且符合手術條件,優先考慮保留活動度手術,以解除壓迫同時維持頸椎節段活動度:頸椎椎間盤置換術 (Cervical Disc Replacement, CDR):

移除受損椎間盤,植入人工椎間盤,保留頸椎活動度。

優勢:手術時間較短(約1-2小時),椎間盤高度恢復效果優異,適合年輕或活動需求高的患者。

適用情境:單節椎間盤突出或輕度椎間孔狹窄,無顯著骨刺或多節病變。

後路內視鏡頸椎減壓術 (Posterior Endoscopic Cervical Decompression, PECD):

透過後側小切口使用內視鏡移除壓迫神經的組織,保留椎間盤與關節結構。

優勢:術中失血量少(約20-50毫升)、住院時間短(平均1-2天)、恢復工作時間快(約2-4週)。

適用情境:單側椎間孔狹窄或小型骨刺壓迫神經根。

CDR與PECD比較:

共同點:

均顯著改善頸部與手臂疼痛(視覺類比量表VAS分數降低)、頸部功能障礙指數(NDI)及生活品質(EQ-5D)。

早期術後追蹤(3-6個月)顯示兩者在維持頸椎節段活動度上無顯著差異。

若符合手術標準,PECD臨床與影像學結果可媲美CDR。

差異:

CDR手術時間較短,椎間盤高度恢復更好。

PECD失血量少、住院時間短、恢復更快。

決策考量:根據患者對恢復速度、住院時間或椎間盤高度恢復的偏好,醫病共享決策(Shared Decision-Making)選擇最適方案。

頸椎神經孔神經根病變(Cervical Foraminal Radiculopathy)或一般神經根病變:

若病變涉及椎間孔狹窄或更複雜的神經壓迫,考慮以下手術:後路頸椎椎板孔切開術 (Posterior Cervical Foraminotomy, PCF):

從頸部後側移除部分椎板或骨刺,擴大椎間孔,減輕神經壓迫。

優勢:住院時間短(平均0.5天),保留頸椎活動度,適合單側椎間孔狹窄。

適用情境:骨刺或椎間盤突出引起單側神經根壓迫,無需融合。

前路頸椎椎間盤切除融合術 (Anterior Cervical Discectomy and Fusion, ACDF):

從頸部前側移除椎間盤或骨刺,植入骨移植或金屬籠進行椎體融合。

優勢:患者滿意度高(術後12個月74.6%達最高滿意度)、再手術風險低(1.9%)。

適用情境:多節病變、嚴重椎間盤突出或複雜病理。

PCF與ACDF比較:

共同點:

均有效改善NDI分數、手臂疼痛及生活品質(EQ-5D)。

PCF在手術成功率(Odom標準)及手臂疼痛減輕方面不劣於ACDF(1年追蹤)。

差異:

PCF住院時間短(0.5天vs. ACDF的0.9天),但再手術風險略高(4.2%)。

ACDF適用於複雜病理,滿意度更高但犧牲節段活動度。

決策考量:根據病理複雜度、對再手術風險的接受度及對活動度的需求,醫病共享決策選擇方案。

術後追蹤與管理

持續監測:定期評估臨床結果,包括VAS疼痛評分、NDI功能評分及患者滿意度,確保症狀改善。

影像學檢查:術後3-12個月進行X光或MRI,評估椎間盤高度恢復、節段活動度及融合情況。

併發症管理:監測術後併發症(如神經損傷、感染或植入物移位),必要時考慮再手術。

復健計畫:術後4-6週開始輕度物理治療,逐步恢復頸部功能,避免過度活動。

如何預防頸椎椎間孔狹窄?

預防頸椎椎間孔狹窄需從改變不良生活習慣開始,特別是避免成為「低頭族」,以維持頸椎健康:

減少3C產品使用時間:限制長時間滑手機或電腦,避免低頭姿勢。

保持正確姿勢:站立或坐姿時保持頭、肩、背、臀成一直線;工作時避免固定姿勢,適時活動頸肩。

選擇合適枕頭:使用高度適中的枕頭(約8-10公分),維持頸椎自然曲度,避免過高或過低。

避免過度仰頭:拿取高處物品時使用板凳,減少頸部過度伸展。

定期運動:進行頸部伸展、肩部放鬆及核心肌群訓練,增強頸椎支撐力。

運動前後暖身:運動前做好頸肩暖身與伸展,避免突然用力。

注意運動選擇:發病期間避免游泳、瑜伽、網球或羽毛球等可能加重頸部負擔的活動,多休息並諮詢醫師。

定期檢查:早期發現頸椎退化或異常,及時介入治療。

立即行動,遠離低頭族的頸椎危機

頸椎椎間孔狹窄與神經根型頸椎病是現代「低頭族」的常見健康威脅,可能導致慢性疼痛、肌肉無力甚至神經損傷。透過專業診斷與個人化治療,大多數患者能有效緩解症狀並恢復正常生活。如果您有頸痛、手臂麻木或肌肉無力,請立即聯繫我們的脊椎專科團隊,進行全面評估與最適治療計畫。