脊椎疾病介紹及治療方式

感染性脊椎及椎間盤炎 (Septic Spondylodiscitis)

感染性脊椎及椎間盤炎是什麼?

感染性脊椎及椎間盤炎(Septic Spondylodiscitis)是一種嚴重的脊椎感染疾病,影響脊椎骨(椎體)及椎間盤,通常由細菌(如金黃色葡萄球菌)透過血液傳播或直接感染引起。感染可從椎體擴散至椎間盤,進一步延伸至硬膜外空間形成膿瘍,壓迫脊髓或神經根,導致劇烈疼痛或神經功能障礙。常見於老年人、免疫功能低下者、糖尿病患者或近期接受脊椎手術者。若延誤診斷或治療,可能導致永久性神經損傷、脊椎變形(如後凸畸形)或敗血症等嚴重併發症。

症狀有哪些?

細菌感染性脊椎及椎間盤炎的症狀因感染範圍及嚴重程度而異,常見症狀包括:

劇烈背痛或頸痛:下背部或頸部持續性疼痛,夜間或休息時加重,活動可能稍緩解。

發燒與寒顫:感染引起的發熱,伴隨全身不適或疲倦。

神經症狀:

麻木或刺痛:感染壓迫神經根或脊髓,導致手臂、腿部或軀幹麻木、刺痛。

肌肉無力:下肢或上肢無力,影響行走或抓握,甚至出現急性馬尾神經綜合症(如馮先生的案例)。

失禁:嚴重時因脊髓壓迫導致大小便失禁,需緊急就醫。

疼痛放射:疼痛可能延伸至肩膀、背部、手臂或腿部。

全身症狀:食慾下降、體重減輕或敗血症徵象(如高燒、心跳加速)。

造成細菌感染性脊椎及椎間盤炎的原因

細菌感染性脊椎及椎間盤炎通常由以下因素引起:

血液傳播(菌血症):細菌(如金黃色葡萄球菌)從其他部位感染(如尿路感染、皮膚感染)經血液循環至椎體,再擴散至椎間盤或硬膜外空間。

直接感染:脊椎手術、硬膜外注射或外傷(如穿刺傷)直接引入細菌。

高風險疾病:糖尿病、腎衰竭、免疫功能低下(如HIV或癌症患者)、長期使用類固醇增加感染風險。

結核菌感染:脊椎結核(Pott’s Disease)可引發類似症狀,雖較少見但在某些地區仍需考慮。

其他感染源:心內膜炎、肺部感染或牙齒感染可能透過血液傳播至脊椎。

如何診斷細菌感染性脊椎及椎間盤炎?

診斷需結合病史、臨床檢查、實驗室檢查及影像學檢查,確保精確識別病原體與感染範圍:

病史詢問:詢問症狀起因、發燒史、近期手術拔牙或感染病史(如糖尿病、免疫疾病)。

身體檢查:檢查脊椎壓痛點、神經功能(反射、肌力、感覺)及全身感染徵象。

實驗室檢查:

血液檢查:白血球計數、C反應蛋白(CRP)及紅血球沉降率(ESR)升高,提示感染。

血液培養:確認病原體(如金黃色葡萄球菌)。

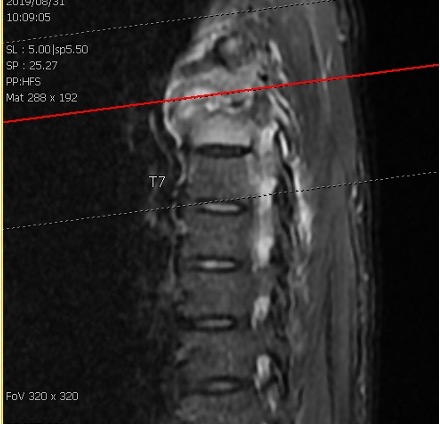

影像學檢查:

X光:顯示椎體破壞或椎間盤間隙變窄,早期可能正常。

MRI(磁共振成像):最敏感,顯示椎體、椎間盤炎或硬膜外膿瘍,確認神經壓迫。

CT(電腦斷層掃描):提供骨骼損傷詳情,輔助診斷。

組織活檢:CT導引 或是脊椎內視鏡下抽取膿瘍或感染組織,化驗確認病原菌種。

治療選項

治療細菌感染性脊椎及椎間盤炎的目標是消除感染、緩解疼痛、保護神經功能並恢復脊椎穩定性。治療分為非手術與手術兩類,需根據感染程度、患者狀況及風險因素(如高齡或多重共病)制定計畫。我們的脊椎專科團隊擅長診斷與治療此疾病,特別在高風險患者中應用先進的微創技術,確保最佳療效。

非手術治療

適用於早期診斷、感染範圍有限且無顯著神經壓迫或脊椎不穩定者:

抗生素治療:根據血液或活檢培養結果,靜脈注射抗生素(如針對金黃色葡萄球菌,持續6-8週),必要時口服抗生素延長療程。

止痛藥:使用非類固醇消炎藥(NSAIDs)或止痛劑,緩解感染引起的劇烈疼痛。

支具固定:佩戴胸腰椎支具(TLSO)或脊椎支具,限制脊椎活動,減少疼痛並促進癒合。

全身支持療法:針對發燒、營養不良或敗血症,提供輸液、營養補充或血糖控制。

物理治療:感染控制後,進行輕度復健,恢復肌力與活動度。

手術治療

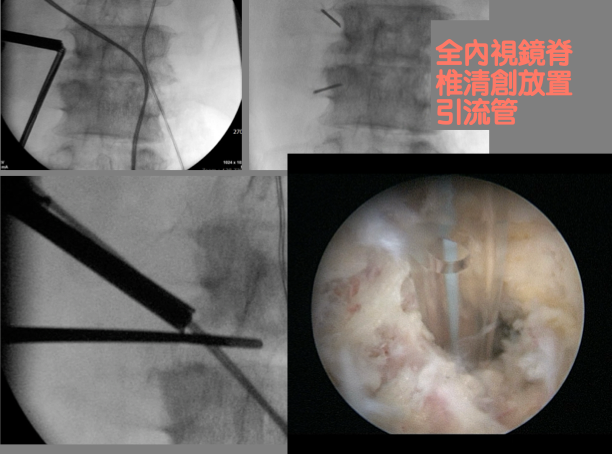

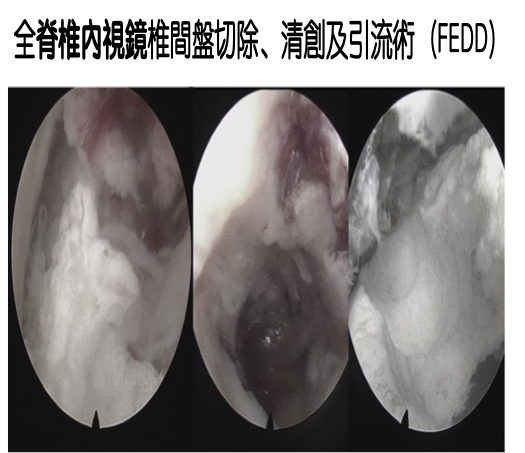

當出現神經壓迫(如馬尾神經綜合症)、硬膜外膿瘍、脊椎不穩定或非手術治療無效時,需手術介入。我們的團隊精通傳統與微創手術技術,特別擅長為高風險患者(如高齡或多重共病者)提供全內視鏡椎間盤切除、清創及引流術(FEDD),以減少手術風險並加速恢復。

全內視鏡椎間盤切除、清創及引流術 (Full Endoscopic Discectomy, Debridement, and Drainage, FEDD):

技術概述:透過內視鏡技術,經小切口清除受感染的椎間盤與組織,引流膿瘍,保留脊椎結構。適合早期感染的高風險患者(如美國麻醉學會等級ASA≥3或Charlson共病指數平均5.1)。

優勢:微創技術減少組織損傷,住院時間短(約2-3天),術中失血少(約20-50毫升),適合老年或共病患者。

傳統手術選項:

膿瘍引流:透過手術或CT導引引流硬膜外或軟組織膿瘍。

椎體清創與穩定術:移除受感染的椎體或椎間盤組織,必要時植入骨移植或金屬內固定(如螺釘、桿)穩定脊椎。

脊椎融合術:針對嚴重椎體破壞,使用骨移植或人工材料融合椎體,恢復結構穩定性。

適用情境:多節感染、硬膜外膿瘍或脊椎不穩定,需更廣泛的手術介入。

術後抗生素治療:手術後繼續靜脈抗生素(4-6週),防止感染復發

術後追蹤與管理:

持續監測:定期檢查血液炎症指標(CRP、ESR)、疼痛評分(NRS)、功能評分(ODI)及患者滿意度(Macnab標準),確保感染控制。

影像學評估:術後3-12個月進行X光或MRI,確認骨癒合、椎間盤高度及脊椎穩定性。

併發症管理:監測感染復發、內固定鬆動或神經惡化,必要時再次手術。

復健計畫:術後6-12週開始物理治療,逐步恢復功能,避免過度負重。